Vom Steinbruch zur Ketzelburg

–

Der Weg eines Mauersteins*

auch als .pdf verfügbar

von Theresa Roth

Die Ketzelburg ragte durch ihre architektonische Konzeption sicher kaum aus der Adelsarchitektur heraus, die im Spessart in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts vorherrschte. Dennoch finden sich bei den verwendeten Baumaterialien Fundstücke, die einer näheren Betrachtung lohnen. So konnten insgesamt sechs größere Sandsteine geborgen werden1. Der durchgängig rötliche, mittelsandige und dicht erscheinende Sandstein zeigt kaum Spuren von Witterungseinflüssen. Entgegen vielen Sandsteinlagen im Sandsteinbruch am Findberg sind die gefundenen Sandsteine nicht chemisch verwittert und besitzen eine große mechanische Härte.

Die Ketzelburg ragte durch ihre architektonische Konzeption sicher kaum aus der Adelsarchitektur heraus, die im Spessart in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts vorherrschte. Dennoch finden sich bei den verwendeten Baumaterialien Fundstücke, die einer näheren Betrachtung lohnen. So konnten insgesamt sechs größere Sandsteine geborgen werden1. Der durchgängig rötliche, mittelsandige und dicht erscheinende Sandstein zeigt kaum Spuren von Witterungseinflüssen. Entgegen vielen Sandsteinlagen im Sandsteinbruch am Findberg sind die gefundenen Sandsteine nicht chemisch verwittert und besitzen eine große mechanische Härte.

Die Sandsteinquader sind jedoch nicht etwa die ersten auf der Ketzelburg geborgenen Exemplare. Bereits im Jahr 1884 ist bei Friedrich Kofler von mehreren „gefundene[n] und behauene[n] Steine[n]“ die Rede, welche ein Wirt aus Haibach auf der Ketzelburg entdeckte und zu sich nach Hause nahm2.

Die 2004/2005 aufgefundenen Steine stammen bis auf einen, der sich in dem trapezförmigen, gangartigen Befund 42 befand, allesamt aus der Aushubgrube für den Palas (Schnitt 13). Die Vermutung, auch die Grabenverfüllung beinhalte entsprechende Fundstücke, bestätigte sich hingegen bei den Ausgrabungen nicht.

Der im Befund 42 stehende Sandstein3 muss aufgrund seiner stark abgeschliffenen Oberflächen an vier Seiten zur Ausstattung eines in der Burg ansässigen Handwerkers gehört haben.

Alle anderen Sandsteine wurden für Konstruktionselemente der Burg beigeschafft. Dies gilt sowohl für die schon im Fertigungsprozess verworfene Sandsteinschwelle als auch für die vier jeweils an mindesten drei Seiten zugerichteten Sandsteinquader. Letztere dürften für die Ecken des Palas bzw. aufgrund einer deutlich sich abzeichnenden Kehlung4 für ein repräsentativen, bogenförmigen Eingang in den Palas gefertigt worden sein5.

Alle anderen Sandsteine wurden für Konstruktionselemente der Burg beigeschafft. Dies gilt sowohl für die schon im Fertigungsprozess verworfene Sandsteinschwelle als auch für die vier jeweils an mindesten drei Seiten zugerichteten Sandsteinquader. Letztere dürften für die Ecken des Palas bzw. aufgrund einer deutlich sich abzeichnenden Kehlung4 für ein repräsentativen, bogenförmigen Eingang in den Palas gefertigt worden sein5.

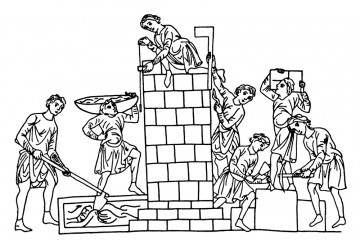

Der Anteil an Sandsteinen ist im Verhältnis zu den Mauersteinen aus ortsansässigem Gestein vernachlässigbar gering. Dies steht im Widerspruch zu der zeitintensiven Oberflächenbehandlung, die sämtliche Sandsteine gleichermaßen erfuhren. Dieser Umstand und der Vergleich mit ähnlich dimensionierten Burganlagen aus salischer und staufischer Zeit lassen die Schlussfolgerung zu, dass Sandsteinblöcke dieser Größe und Qualität nur an exponierten und strategisch wichtigen Stellen verbaut wurden6. Die ursprüngliche Zurichtung und Bearbeitung der Quader ist aufgrund von Beschädigungen wie Sprüngen und Abplatzungen stellenweise nur noch schlecht erkennbar. Dennoch lässt sich herausarbeiten, welch langen und arbeitsintensiven Prozess so ein Bruchstein durchlaufen musste, um als Mauerstein Verwendung zu finden. Verfolgen wir nun gemeinsam den Weg eines solchen Steinrohlings zu seinem Bestimmungsort und lernen dabei die verschiedenen Arbeitsgänge und Techniken kennen, die bei seiner Bearbeitung notwendig sind7:

Der Weg unseres Steines nimmt sein Ursprung in einem Steinbruch in der Nähe von Haibach, wo von den Steinmetzen oder Steinhauern das Rohmaterial für ihre Bauaufträge gewonnen wird. Vor allem in den letzten Jahrhunderten war Haibach für seine Gneis- und Sandsteinbrüche bis weit über die Grenzen der Gemeinde hinaus bekannt8. Alle Steinbrüche waren oberirdisch angelegt. Die Funde von der Ketzelburg zeigen nun, dass man in Haibach schon seit annähernd achthundert Jahren hochwertige Hausteine abbaute und zu verarbeiten wusste.

Dieser als Mahl- oder Schleifstein mehrfach genutzte Sandstein stand in einem trapezförmigen Fundament (Befund 42), dessen Funktion bislang noch nicht ergründet werden konnte.

Bei der Anlage eines Steinbruches geht man folgenderweise vor: zunächst wird an steilen Wänden, an welchen die Schichtung gut zu erkennen ist eine dreiseitige nach oben offene Nische angelegt, nachdem zuvor die eventuell über dem Gestein liegenden, unbrauchbaren Schichten von Erde, Sand und Geröll entfernt worden sind. Davon ausgehend, kann der Steinbruch nach allen Seiten hin vergrößert werden. Aus den festen Steinen werden Bruchsteine gewonnen, die sowohl nur grob zugehauen als auch – wie in unserem Fall – zu Quadern zugerichtet ins Mauerwerk eingebunden werden können. Da es sich hier um einen Sandsteinbruch handelt, welcher durch Ablagerung einzelner Sedimente entstanden ist, kann man beim Abbau deren natürlichem Verlauf folgen oder quer dazu vorgehen. Die am meisten verbreitete Technik ist dabei das Abtrennen der Bruchsteine mittels verschiedener Keile aus Buchenholz. Diese werden entlang einer zuvor geschlagenen durchlaufenden Rinne oder an einzelnen Keillöchern angesetzt und in Abständen von ca. 10 – 12 cm nacheinander eingetrieben. Begießt man die Holzkeile mit heißem Wasser, so quellen diese auf und spalten mit der auftretenden Keilkraft das Gestein.

Für alle zum Bau verwandten Steine sind bestimmte Eigenschaften vonnöten: Sie sollten nicht aus den oberen Schichten stammen, wo durch die stärkere Verwitterung die Qualität bereits beeinträchtigt ist. Sie müssen druck- und zugfest genug für Transport und Bearbeitung sein. Ferner dürfen sie keinerlei Einschlüsse von Fremdmaterial oder Risse aufweisen.

Für alle zum Bau verwandten Steine sind bestimmte Eigenschaften vonnöten: Sie sollten nicht aus den oberen Schichten stammen, wo durch die stärkere Verwitterung die Qualität bereits beeinträchtigt ist. Sie müssen druck- und zugfest genug für Transport und Bearbeitung sein. Ferner dürfen sie keinerlei Einschlüsse von Fremdmaterial oder Risse aufweisen.

Nachdem „unser“ Sandstein diese erste Musterung bestanden hat, ist er nun bereit für den Abtransport zum Werkplatz. Bei einem Gewicht von ca. 2,3 t je Kubikmeter ist dieser nicht gerade einfach zu bewerkstelligen. Die Steinmetze setzen hierbei verschiedene einfache Werkzeuge ein, die in der Hauptsache als Hebel benutzt werden. Um die Steine im Steinbruch und am Werkplatz verschieben und bewegen zu können, werden sie auf hölzerne Walzen gestemmt. Desweiteren gibt es Karren in verschiedenen Größen, die von Arbeitern gezogen und geschoben werden. Für Transporte über Land stehen größere eisenbeschlagene, zweirädrige Karren zur Verfügung, die von Ochsen bewegten werden9.

Unser Stein wird also verladen und zum Werkplatz verbracht, d. h. zu dem Ort, wo ihn der Steinmetz behaut und in die gewünschte Form bringt. Der Werkplatz befindet sich aus praktischen Gründen meist unmittelbar neben dem eigentlichen Bauplatz, um unnötige Transportwege zu vermeiden. Diese Theorie findet in unserem Fall ihre Bestätigung durch den bei den Ausgrabungen zu Tage gekommenen Sandsteinkleinschlag10, der als Abraum am Werkplatz aufgelesen und zur Verfüllung der Hangkanten wiederverwendet wurde. Zu den Arbeitsstätten der Steinhauer zählt nebst einer Schmiede zur Herstellung und Wartung der Werkzeuge, einer Gerätekammer und verschiedenen Schuppen zur Unterbringung der Karren und Zugtiere auch die Steinmetzhütte, in der man aber nur bei schlechtem Wetter arbeitet, da sich der anfallende Steinstaub im Freien weniger schädlich auf die Atemwege auswirkt. Der Stein wird nun auf dem Werktisch, einem niedrigen Holztisch, platziert – aufgebänkt – und mit Strohbündeln oder ähnlichem gegen Beschädigungen durch Abrieb auf der Unterlage gesichert. So kann der Steinmetz in einer bequemeren Haltung arbeiten, beispielsweise auf einem Holzhocker sitzend. Der Stein ist richtig positioniert, wenn der Steinmetz die Oberfläche aufrecht stehend mit den Handflächen berühren kann.

Die Fläche, die als erste bearbeitet wird, erfordert größte Sorgfalt und Exaktheit, da von ihr ausgehend alle übrigen eingewinkelt werden. Der Steinmetz beginnt also, indem er den tiefsten Punkt der zu bearbeitenden Fläche ermittelt und ihn an den Seitenflächen anträgt. Der erste Arbeitsschritt besteht nun darin, entlang der Längsseite des Rohlings mittels eines Schlageisens und eines hölzernen Schlagwerkzeuges, dem Knüpfel, einen 2 – 3 cm breiten Streifen abzuschlagen, den Randschlag. Rechtwinklig dazu wird der Saumschlag gesetzt, durch den sich der dritte Eckpunkt der künftigen Ebene ergibt. Den letzten Punkt des Rechtecks bestimmt der Bearbeiter durch das „Versehen“: Er legt ein Richtscheit auf einen der beiden Schläge und visiert aus einiger Distanz den Stein mit einem Auge an. Der gesuchte vierte Punkt wird nun genau in der Höhe angesetzt, in der die Unterkante des Richtscheits den Stein an der dritten, freien Ecke anschneidet. Nun wird er mit dem dritten und ersten Eckpunkt verbunden, so dass die erste Fläche komplett von einem Randschlag eingesäumt ist. Die unbearbeitete Steinoberfläche, die innerhalb dieses Saumes stehen bleibt, wird Bossen genannt.

Die Fläche, die als erste bearbeitet wird, erfordert größte Sorgfalt und Exaktheit, da von ihr ausgehend alle übrigen eingewinkelt werden. Der Steinmetz beginnt also, indem er den tiefsten Punkt der zu bearbeitenden Fläche ermittelt und ihn an den Seitenflächen anträgt. Der erste Arbeitsschritt besteht nun darin, entlang der Längsseite des Rohlings mittels eines Schlageisens und eines hölzernen Schlagwerkzeuges, dem Knüpfel, einen 2 – 3 cm breiten Streifen abzuschlagen, den Randschlag. Rechtwinklig dazu wird der Saumschlag gesetzt, durch den sich der dritte Eckpunkt der künftigen Ebene ergibt. Den letzten Punkt des Rechtecks bestimmt der Bearbeiter durch das „Versehen“: Er legt ein Richtscheit auf einen der beiden Schläge und visiert aus einiger Distanz den Stein mit einem Auge an. Der gesuchte vierte Punkt wird nun genau in der Höhe angesetzt, in der die Unterkante des Richtscheits den Stein an der dritten, freien Ecke anschneidet. Nun wird er mit dem dritten und ersten Eckpunkt verbunden, so dass die erste Fläche komplett von einem Randschlag eingesäumt ist. Die unbearbeitete Steinoberfläche, die innerhalb dieses Saumes stehen bleibt, wird Bossen genannt.

Bei der Weiterbearbeitung wird der Bossen vom Steinmetz zunächst mit Hilfe eines sich verjüngenden Meisels, dem Spitzeisen, grob abgeschlagen, wobei die Schlagführung beinahe parallel zum Stein verläuft. Die Schläge dürfen nämlich nicht tiefer angebracht werden als der Randschlag um keine Löcher in der Oberfläche entstehen zu lassen. Die feinere Abarbeitung erfolgt mit dem Zweispitz, einem großen Hammer, der an beiden Enden spitz zuläuft und beidhändig senkrecht geschlagen wird. Der nächste Arbeitsschritt wird dann mit Stich und Kröneleisen vorgenommen. Beide Werkzeuge sind ähnlich wie ein Zweispitz geformt, enden allerdings nicht so spitz, sondern laufen in mehreren Stahlzähnen aus, fast wie bei einem Kamm.

Der Block wird in eine leicht schräge Lage umgebänkt und zuerst mit dem gröberen Stich bearbeitet. Bei Sichtflächen wird anschließend mit dem Kröneleisen eine noch feinere Strukturierung der Oberfläche vorgenommen, wobei der Schlag nicht zu hart geführt werden darf. Wenn ein kreuzweise aufgelegtes Richtscheit alle Teile der entstandenen Fläche berührt, ist sie planeben und der Steinmetz kann zu einer der angrenzenden Seiten übergehen.

Der Block wird in eine leicht schräge Lage umgebänkt und zuerst mit dem gröberen Stich bearbeitet. Bei Sichtflächen wird anschließend mit dem Kröneleisen eine noch feinere Strukturierung der Oberfläche vorgenommen, wobei der Schlag nicht zu hart geführt werden darf. Wenn ein kreuzweise aufgelegtes Richtscheit alle Teile der entstandenen Fläche berührt, ist sie planeben und der Steinmetz kann zu einer der angrenzenden Seiten übergehen.

Insgesamt werden meist nur fünf der sechs Flächen eines Quaders zugerichtet. Die Rückseite verbleibt im Rohzustand. Dies geschieht deshalb, weil die Steine bei dicken Wänden für gewöhnlich nicht durchbinden, sonder in zwei Schalen angelegt werden, die in der Mitte mit Bruchsteinmaterial und verhauenen Blockstücken verfüllt werden. Zudem verläuft die Bearbeitung der Ober- und Unterlager sowie der Stoßflächen zur Rückseite hin immer gröber, einerseits aus Gründen der Zeitersparnis, andererseits aber auch, um eine größere Griffigkeit des Mörtels zu erzeugen. Kalkmörtel dient als Verbindungsmittel und wird beim Versetzten der Steine auf das Oberlager der jeweils unteren Schicht aufgetragen. Kleine Kieselsteine an den Eckpunkten verhindern ein direktes Aufliegen. Durch das Gewicht des Quaders verteilt sich der Mörtel gleichmäßig. Überschüssige Masse wird nach vorne herausgepresst und mit der Kelle verstrichen.

Unser Mauerstein ist also endlich, nachdem er alle Phasen der Zurichtung erfolgreich durchlaufen hat, seiner endgültigen Bestimmung zugeführt worden und bildet nun einen tragenden Bestandteil der Mauern der Ketzelburg. Vielleicht erscheint seine Bedeutung in Anbetracht der Arbeitsleistung und des Know-hows, die zu seiner Zurichtung nötig waren, nach dieser kurzen Beschreibung in einem anderen Licht – in jedem Fall aber ist er ein ganz schön (ge)wichtiges Stück Geschichte der Ketzelburg.

Unser Mauerstein ist also endlich, nachdem er alle Phasen der Zurichtung erfolgreich durchlaufen hat, seiner endgültigen Bestimmung zugeführt worden und bildet nun einen tragenden Bestandteil der Mauern der Ketzelburg. Vielleicht erscheint seine Bedeutung in Anbetracht der Arbeitsleistung und des Know-hows, die zu seiner Zurichtung nötig waren, nach dieser kurzen Beschreibung in einem anderen Licht – in jedem Fall aber ist er ein ganz schön (ge)wichtiges Stück Geschichte der Ketzelburg.

* Überarbeitete Fassung eines Artikels, veröffentlicht in Harald Rosmanitz, Die Ketzelburg in Haibach. Eine archäologisch-historische Spurensuche (Neustadt a. d. Aisch 2006), S. 113-116

- Harald Rosmanitz (Hg.), Die Ketzelburg in Haibach. Eine archäologisch-historische Spurensuche, Neustadt a. d. Aisch 2006, Taf. 45–48. Hinzu kommt der nicht weiter zugerichtete Schwellstein in Schnitt 13 (Bef. 96).

- Rosmanitz, Ketzelburg 2006, Taf. 48.2.

- Rosmanitz, Ketzelburg 2006, Taf. 26.2.

- Rosmanitz, Ketzelburg 2006, Taf. 46.1.

- Eine genaue Zuweisung der Werkstücke ist aufgrund der lückenhaften Überlieferung und der teilweise erheblichen Beschädigung der Steine nicht mehr möglich. Das vollständige Fehlen von Verwitterungen und anhaftendem Mörtel spricht jedoch dafür, dass die Steine zwar auf der Burg zugerichtet, aber letztenendes niemals tatsächlich in den ursprünglich vorgesehene Bauverband eingefügt wurden.

- Helmut Bernhard u. Dieter Barz, Frühe Burgen in der Pfalz. Ausgewählte Beispiele salischer Wehranlagen. In: Horst Wolfgang Böhme (Hg.), Burgen der Salierzeit. Teil 2: In den südlichen Landschaften des Reiches (Sigmaringen 1991), 146; Bernard Haegel, Beitrag zur Untersuchung einiger mittelalterlicher Steinbrüche im Elsass. In: Meinrad Maria Grewenig (Hg.), Leben im Mittelalter. 30 Jahre Mittelalterarchäologie im Elsass (Speyer 1992), 271–276.

- Vgl. dazu Günther Binding, Baumeister und Handwerker im Baubetrieb. In: Ornamenta Ecclesiae. Kunst und Künstler der Romanik. Bd. 1 (Köln 1985), 177–180; Verena Burhenne, Arbeit und Werkzeug der Steinmetze. In G. Ulrich Großmann (Hg.), Renaissance im Weserraum (München 1989), 131–141; Manfred Schuller, Bauforschung. In: Peter Morsbach (Hg.), Der Dom zu Regensburg. Ausgrabung – Restaurierung – Forschung (Regensburg 1989), 194–205.

- Renate Welsch u. Carsten Pollnick, Haibach 1187 – 1987 – 800 Jahre Ortsgeschichte (Haibach 1987), 13–15, 297–303.

- Anne Baud u. Nicolas Reveyron, Construire un château fort aujourd’hui – L’aventure de Guédelon (Pantin 2002), 21.

- Ketzelburg, Schnitt 1, Bef. 7 und Schnitt 13, Bef. 165.