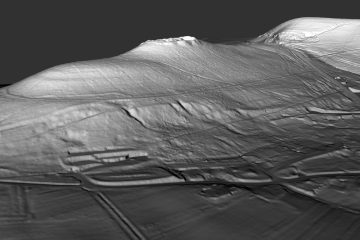

- Geländemodelle

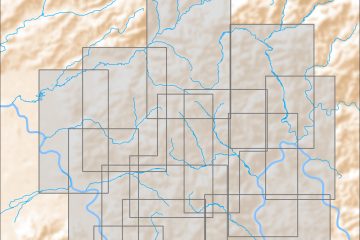

- Historische Karten

- Naturraum Spessart

- Wanderkarten

Geographie des Spessarts in bits und bytes –

Der Spessart im Geographischen Informationssystem

von Jürgen Jung

Die Mittelgebirgsregion Spessart

Das Mittelgebirge Spessart liegt eingebettet zwischen Odenwald und Untermainebene im Westen, Vogelsberg im Norden, Rhön im Osten und fränkischem Gäuland im Südosten. Einen mehr oder minder natürlichen Rahmen bilden die Gewässer Main, Sinn und Kinzig. Ausgehend von den Tälern mit etwa 98m über NN (Main bei Hanau) erreicht der Spessart mit seiner höchsten Erhebung, dem Geiersberg, Höhenlagen von 585m über NN. Der Spessart besitzt einen einzigartigen, unverwechselbaren Charakter. Die Vielfalt seiner natürlichen Gegebenheiten und die differenzierte menschliche Einflussnahme in die Landschaft machen es allerdings schwer, den Spessart und seine ökologischen Potenziale zusammenfassend zu betrachten. Zu komplex sind die Verknüpfungen von naturräumlicher Ausstattung und natürlicher Prozesse und das, was der Mensch seit der Besiedlung dieser Landschaft in der Jungsteinzeit vor etwa 6000 Jahren bis heute verändert und beeinflusst hat. Eine geographisch-biologische oder kulturhistorische Analyse und Bewertung dieser Landschaft bedarf daher neuer methodischer Ansätze. Solche innovativen Möglichkeiten einer umfassenden Betrachtung bietet der Computer. Mit der Entwicklung von PC-gestützten Anwendungen beginnt ein neues Zeitalter geographischer Analysen: Es handelt sich hierbei um Geographische Informationssysteme (abgekürzt GIS). Schon lange werden sie nicht mehr allein im wissenschaftlichen Bereich eingesetzt. Behörden und privatwirtschaftliche Institutionen, die sich mit Analysen und Planungen im geographischen Raum befassen, haben längst die Vorzüge dieser Systeme erkannt.

Ein Mittelgebirge wird im Computer erfasst – GIS

Ein Geographisches Informationssystem bietet hervorragende Möglichkeiten, raumbezogene, also geografische Daten zu erfassen und weiterzuverarbeiten. Prinzipiell ist es universell einsetzbar: Ob es nun um globale Betrachtungen geht oder nur um einen Kleinstauschnitt der Erdoberfläche. Im Rahmen des Projektes Spessart-GIS wird ein regionales Interesse am Spessart als Mittelgebirge und Kulturlandschaft verfolgt. Allen Aktivitäten der geografischen Erfassung des Spessarts geht die Auseinandersetzung mit dem System voran, das man benutzen möchte. Man muss zunächst wissen, was ein Geographisches Informationssystem eigentlich ist, wie es funktioniert und was es zu leisten vermag: Wir haben es zunächst mit einem System zu tun, das computergestützt arbeitet. Es benötigt eine Hardware und Software. Für GIS muss man längst nicht mehr auf Großrechner zurückgreifen; ein handelsüblicher Computer reicht völlig aus. Natürlich müssen in das System Daten eingebunden werden, mit denen gearbeitet werden kann. Zu beachten ist, dass alle Daten einen Bezug zum geografischen Raum haben, anders ausgedrückt zu Punkten, Linien oder Arealen auf der Erdoberfläche. Diese Geometrie wird im System genau festgelegt und die geometrischen Objekte durch genaue geografische Koordinaten definiert. Im GIS sind umfangreiche Möglichkeiten vorhanden diese Daten zu projizieren, das heißt nach unterschiedlichen geografischen Gesichtspunkten darzustellen. Das wird dann notwendig, wenn Daten von der gewölbten Erdoberfläche in eine planare Kartenebene gebracht und schließlich ausgedruckt werden sollen. Das für Mitteleuropa übliche Verfahren ist die Gauß-Krüger-Projektion. Ortsangaben werden nicht über dezimale Gradangaben vermittelt, sondern über einen jeweils siebenstelligen Rechts- und Hochwert in Metern, die sog. Gauß-Krüger-Koordinaten. Ein Sachverhalt, der im übrigen auch auf jeder amtlichen Topographischen Karte der Vermessungsämter im Legendenteil erklärt wird. Jede punktuelle Ortsinformation wird im GIS durch eine genaue Koordinate definiert, jede Linien durch die Verbindung von mehreren definierten Punkten, jede Fläche ebenfalls durch verbundene Linien, wobei abschließend eine Verbindung von Anfangs- und Endpunkt gezeichnet wird. Damit ist das GIS-typische Format zur Darstellung von Objekten festgelegt: ein Format basierend auf Vektordaten. Sie stehen im Gegensatz zu Bilddaten, die z.B. beim Scannen erzeugt werden und durch ein Neben- bzw. Übereinander von kleinen Rechtecken, den Pixeln, charakterisiert werden können. Da die topographische Lage der Objekt mit ihren Koordinaten gespeichert wird, können sie im beliebigem Maßstab wieder reproduziert werden. Der Maßstab 1:1 besagt, dass Objekte genau in der Größe widergegeben werden, die der Größe in der Realität entspricht. Üblicherweise verkleinert man den Ausschnitt der Erdoberfläche in einem GIS. Möchte man den gesamten Spessart beispielsweise auf ein DIN A4-Format darstellen, muss man einen Maßstab von etwa 1:340 000 wählen. Hinter dieser Maßstabszahl verbirgt sich die Information, dass ein Zentimeter auf der Karte (im DIN A4-Format) 340 000 Zentimeter (oder 3400 Meter oder 3,4 Kilometer) in der Realität entspricht. Möchte man die gesamte Weltkugel im A4-Format (Querformat) abbilden, muss man den Maßstab von etwa 1:120 000 000 wählen. Mit der Darstellung von geometrischen Objekten mit Bezug zur Erdoberfläche sind die Möglichkeiten eines GIS aber noch lange nicht ausgereizt. Daten in tabellarischer Form können ebenso eingegeben werden, sei es als Text oder als Datensatz mit Zahlen. Die Besonderheit besteht nun darin, dass die tabellarischen Daten mit entsprechenden Objektdaten in Verbindung stehen. Dies bedeutet, dass jedes Objekt in der Grafikansicht im Hintergrund mit den unterschiedlichsten tabellarischen Daten genauer beschrieben werden kann. Möchte man beispielsweise die Höhe eines Berges in eine Karte eintragen, wird man dies nicht direkt in der Grafikansicht des GIS tun. Dem System liegt eine andere Arbeitsweise zugrunde: Den entsprechenden Höhenwert wird man erst in eine Tabelle eintragen, die Eintragung einem geometrischen Objekt – in diesem Fall einem Höhenpunkt – zuweisen, schließlich den Tabellenwert in der Grafikansicht abfragen. Der Wert wird in der Tabelle gesucht und automatisch neben der Grafik eingetragen. Nicht alle Daten müssen manuell eingegeben werden, das GIS beinhaltete auch Funktionen, Daten automatisch zu erzeugen. Dazu gehört die Berechnung der Länge einer Strecke oder die Größe einer Fläche. Die Werte werden dann in die Tabelle quasi per Mausklick aufgenommen. Eine enorme Arbeitserleichterung, wenn man sich vor Augen führt, dass die konventionelle Methode unter Verwendung eines Millimeterpapieres angewendet wurde. Entsprechend der zu untersuchenden geografischen Fläche zeichnete man Kästchen und summierte sie auf, schließlich wurde die ermittelte Fläche in Quadratmillimeter maßstäblich umgerechnet und damit die reale Flächengröße bestimmt. Die GIS-gestützte Flächenbestimmung wurde genutzt, um die Landnutzungsverteilung im Spessart zu ermitteln. Nach Bearbeitung der Daten können die absoluten Arealgrößen bestimmter Landnutzungsflächen angegeben werden. Die Ermittlung der relativen Größen mündet in die Darstellung der Landnutzungsverteilung, die prozentual ausgedrückt wird. Alle Ergebnisse können dann in Tabellen oder als Grafiken in Form von Diagrammen veranschaulicht werden. Im Geoinformationssystem stehen über die bisher beschriebenen Funktionen eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten bereit. Neue Daten können berechnet, verschiedene Themen in eine Zusammenhang gebracht werden. Schließlich können Themen analysiert und in Modelbildungen integriert werden. Für den Spessart geschieht dies derzeit unter dem Projekttitel „Spessart-GIS“.

Ein regionales Projekt entsteht – das Spessart-GIS

Das Spessart-GIS ist ein Gemeinschaftsprojekt des Archäologischen Spessart-Projekts (ASP) und des Forschungsinstituts Senckenberg (Himmelsbach 2002). In der Außenstation der Forschungsstation für Mittelgebirge in Biebergemünd/Bieber im nördlichen Spessart (Mollenhauer 2001) ist der Computer-Arbeitsplatz untergebracht. Die besondere Ausstattung des Arbeitsplatzes besteht unter anderem in einem 21 Zoll-Bildschirm und einem Digitalisierbrett im DIN A0-Format. Der Arbeitsschwerpunkt des Spessart-GIS ist entsprechend der beiden Träger des Projektes kulturhistorisch und naturwissenschaftlich ausgerichtet. Fauna und Flora, Geologie, Böden und Hydrologie sind die Themen, die im Rahmen des naturwissenschaftlichen Arbeitsschwerpunktes behandelt werden. In einer umfangreichen Untersuchung wurden bereits naturwissenschaftliche Daten in das GIS integriert (Mollenhauer et al. 1999). Für das ASP werden Daten zur Archäologie und zur Kulturlandschaft Spessart eingegeben und verarbeitet. Der Spessart soll als Kulturlandschaft analysiert und hinsichtlich der Entwicklungsstadien rekonstruiert werden. Durch die Teilnahme des Archäologischen Spessart-Projektes am Europaprojekt „Pathways to Cultural Landscapes“ (PCL) wird das Spessart-GIS eingebunden in eine europaweite Charakterisierung von Kulturlandschaften (Ermischer 2002). Die elf weiteren Projektpartner stützen ihre Projektarbeit zur Erfassung und Vermittlung von europäischen Kulturlandschaften ebenfalls auf Geographische Informationssysteme (http://www.pcl-eu.de/project/gis/index.php). Die Projekt-Arbeit des Spessart-GIS ist geprägt von der regionalbezogenen Betrachtung des Spessarts als klar umrissene Mittelgebirgslandschaft. Als natürlicher Rahmen werden angelehnt an erste landeskundliche Arbeiten (Siebert 1934) die Gewässer Main, Kinzig und Sinn herangezogen, allerdings ohne die Mainniederungen um Hanau. Abweichungen gibt es auch im Norden, denn der Bergwinkel wird Bezug nehmend auf die naturräumliche Gliederung der Bundesrepublik Deutschland (Meynen & Schmithüsen 1955) als Schlüchterner Becken integriert. Auch die Südrhön wird analog zum Naturpark Bayerischer Spessart in das Arbeitsgebiet des Spessart-GIS eingebunden. Hervorzuheben ist die länderübergreifende Arbeit des Spessart-GIS. Der Spessart wird ungeachtet seiner administrativen Gliederung in einen kleineren hessischen (25%) und eine größeren bayerischen Teil (75%) bearbeitet. Insgesamt ergibt sich aufgrund dieser räumlichen Definition des Spessarts eine Gesamtfläche von 2257,97km2, 182,03km2 weniger als die beschriebene Fläche des Naturparks Hessischer Spessart und Bayerischer Spessart (zusammen 2440km2).

Ein Projektbeispiel – Landnutzung im Spessart

Die Darstellung der Landnutzung und deren flächenstatistische Auswertung ist ein Anwendungsbeispiel aus dem Spessart-GIS. Grundlage bildet die Fernerkundung, also die Beobachtung der Erdoberfläche und Aufnahme von Bildern durch Satelliten oder Flugzeuge. Sattelitenbilder des Satelliten Landsat TM 5 bieten günstige Voraussetzungen für dieses Vorhaben im Spessart-GIS. Daten dieses Satellitenprogrammes wurden vom Statistischen Bundesamt (1997) im Programm CORINE (CoORdination of INformation of the Enviroment) ausgewertet. Dieser Datensatz beinhaltet eine Landnutzungsklassifizierung mit Geometrie- und Sachdaten für die gesamte Bundesrepublik Deutschland, die auch im GIS-Format veröffentlicht wurde. Verfälscht werden die statistischen Werte durch die vorgenommenen Vereinfachungen (Generalisierung) bei der Satellitenbildinterpretation. Zwar bieten die Daten des Programms Landsat-TM 5 mit einer Auflösung am Boden von 15 x 15 Metern eine geeignete Basis, doch die vorgenommene Vereinfachung der Daten führt zu Lücken im Bereich des Spessarts. Flächen, für die eine Flächengröße kleiner 30ha ermittelt wurde, konnten in der Klassifizierung nicht berücksichtigt werden. Dies betrifft beispielsweise Ortschaften im Spessart wie Meerholz-Siedlung oder Waldrode, insbesondere Häusergruppen oder Einzelhöfe (z.B. Baumwieserhof oder Bruderdiebacherhof). Dieser Vereinfachung ging eine bildstatistische Auswertung der Satellitenbildszene voraus. Durch die Anwendung spezieller Software wird eine Abfrage der einzelnen Bildpunkte durchgeführt und schließlich Bildpunkte mit ähnlicher Information zusammengefasst. Das Ergebnis sind homogene Flächen in Form von Vektordaten, die den jeweils ähnlichen Bildpunkten des Satellitenbildes entsprechen. Die Anzahl und Art der Landnutzungsklassen wurden zuvor festgelegt und beruhen u.a. auf beispielhaften Kartierung im Gelände (Methodik in Abb.1). Für die BRD wurden insgesamt 27 Klassen festgelegt, von denen 20 Klassen im Spessart vorkommen. Für dem Main-Kinzig-Kreis sind schließlich 21 Landnutzungsklassen relevant (Abb.2). Ein wesentlicher Vorteil der GIS-gestützten Dateninterpretation ist die Definition von Betrachtungsräumen, auf welche die Daten zugeschnitten werden sollen. So ist es möglich, mit wenigen Arbeitsschritten eine raumbezogene Landnutzungsdarstellung für den Main-Kinzig-Kreis zu realisieren (Abb.2). Eine Zusammenstellung der Flächendaten und Berechnung der Flächenanteile am Gesamtgebiet des Main-Kinzig-Kreises kann im Anschluss durchgeführt werden (Tab. 1). Wenn man den Main-Kinzig-Kreis mit seinem Spessartanteil dem bayerischen Spessart gegenüberstellen möchte, wird man bei der kartographischen Umsetzung feststellen, dass eine zu hohe Informationsdichte der Karte vorliegt. Daher ist es aus Gründen der Übersichtlichkeit ratsam, die Daten auf ein angemessenes Maß zu reduzieren. Ein weiterer Vorteil des Geoinformationssystems wird deutlich: Die Zusammenführung von Daten zum Beispiel durch Reduzieren der Nutzungsklassen. Für den Spessart, den man gemeinhin als waldreiches Mittelgebirge charakterisiert, wird man deshalb an den Nutzungsklassen, welche die Waldflächen betreffen, nichts ändern. Eine Differenzierung in Laubwald-Nadelwald-Mischwald bietet sich auch im Überblicksmaßstab an. Im Anwendungsbeispiel wurden schließlich sämtliche nicht bewaldeten Flächen, wie Siedlungsflächen, Erholungsflächen, landwirtschaftliche Flächen und Brachflächen unter der Kategorie „Offenland“ zusammengefasst. Zu Grunde liegt eine einfache GIS-Anwendung, welche die Flächen der relevanten Nutzungsklassen verbindet und als neues GIS-Thema auf dem Datenträger ablegt. Somit kann das Spektrum der Landnutzungsklassen von 21 der Main-Kinzig-Kreis-Karte auf vier Klassen der Spessart-Karte reduziert werden. Ergebnis ist eine übersichtliche kartographische Darstellung der Landnutzung in den betrachteten Teilräumen des Spessarts und des Main-Kinzig-Kreises. Die Flächengrößen wurden auch hier ermittelt und schließlich tabellarisch umgesetzt (Tab. 2). Karte und Tabelle sind Datengrundlage und Ansporn zugleich, die Hintergründe der unterschiedlichen Verteilungsmuster der Nutzflächen zu analysieren (Abb. 3). Gehen diese Verteilungsmuster eher auf die geologischen Gegebenheiten zurück, z.B. die Verbreitung bestimmter Gesteine? Sind es evtl. klimatische Bedingungen die unterschiedliche Nutzungen der Landschaft bedingen? Oder liegen diesem Verteilungsmuster eher kulturhistorische Entwicklungen zugrunde? Die Klärung dieser Frage wäre auf alle Fälle eine potenzielle GIS-Anwendung.

Das Ziel – eine virtuelle Spessartlandschaft?

Ein Geoinformationssystem (GIS) ist hervorragendes Werkzeug, um die Landschaft hinsichtlich ihrer natürlichen Ausstattung und ihrer Veränderung zu analysieren. Am Beispiel der Landnutzungskartierung auf Satellitenbildbasis können grundlegende Anwendungsmöglichkeiten eines GIS aufgezeigt werden. Letztlich ist es nur ein kleines Spektrum der potenziellen Möglichkeiten eines solchen Systems. Durch komplexere Anwendungen können Prozesse und funktionale Zusammenhänge der Landschaft sichtbar gemacht werden, die zuvor nicht in dieser Form bekannt waren. Die Möglichkeiten sind sehr vielfältig, allerdings hängt eine erfolgreiche GIS-Arbeit und Spessart-bezogene Anwendung auch von anderen Faktoren ab. Dies ist beispielsweise die Verfügbarkeit von Daten, die nicht alle im GIS selbst erzeugt werden können. Topographische Informationen gehen auf die Arbeit der Vermessungsämter zurück. Die Veröffentlichungen anderer Behörden, wie z.B. des Landesamtes für Umwelt und Geologie, bilden weitere Datengrundlagen. Auch wissenschaftliche Publikationen stellen die Basis der GIS-Arbeit dar. Die Verfügbarkeit an Daten ist ein Aspekt der erfolgreichen Umsetzung, die Kenntnis der realen Landschaft, die man GIS-gestützt untersucht ist ein weitere. Die Ideen zur Strukturierung des GIS und zu potenziellen Anwendungen werden nicht am Computerarbeitsplatz geboren. Die Landschaft selbst ist das Vorbild und der Ideenpool. Die Landschaftsanalyse allein auf digitaler Datenbasis wäre unseriös. Die Ergebnisse eines solchen Vorgehens würden zu einem verzerrten Bild führen. Die virtuelle Welt, die man auf diese Weise schaffen würde, wäre ein Konstrukt, das die Verbindung zur Realität entbehrt. Es kann daher nicht das Ziel sein, mit einem GIS eine virtuelle Ersatzlandschaft zu erzeugen. Vielmehr sollen Perspektiven eröffnet werden, welche eine umfassendere Sichtweise und ein besseres Verständnis der realen Landschaft ermöglicht. Das GIS kann einen wertvollen Beitrag leisten, die Landschaft und ihre Zusammenhänge besser kennen zu lernen und besser zu verstehen. Nicht „bytes“ und „bites“ stehen im Vordergrund, sondern nach wie vor die Landschaft selbst – der Spessart.

Weiterführende Literatur:

Ermischer, G. (1998a): Das Archäologische Spessart-Projekt. – In: Mainfränkische Studien 63 – Beiträge zur Archäologie von Unterfranken. Büchenbach.

Ermischer, G. (1998b): Der Spessart als Kulturlandschaft – Das Archäologische Spessart-Projekt. – Das Archäologische Jahr in Bayern 1998. Stuttgart.

Klausing, O . (1967): Die naturräumlichen Einheiten auf Blatt 151 Darmstadt. – Geographische Landesaufnahme 1:200 000. Selbstverlag, Bad Godesberg.

Mensching, H. & Wagner, G. (1963): Die naturräumlichen Einheiten auf Blatt 152 Würzburg. – Geographische Landesaufnahme 1:200 000; Selbstverlag, Bad Godesberg.

Meynen, E. & J. Schmithüsen (1955): Handbuch der naturräumlichen Gliederung Deutschlands. – Veröff. Bundesanstalt für Landeskunde, zweite Lieferung. Remagen.

Mollenhauer, D. et al. (1999): Regionalökologisches Gutachten Spessart – Mit vertieften Aussagen für den hessischen Teil. – Unveröff. Schlussbericht.

Mollenhauer, D. (2001): Spessart – Modell für die Mittelgebirgsforschung. – In: Spessart – Monatszeitschrift für die Kulturlandschaft Spessart, 8, Aschaffenburg.

Schwenzer, B. (1967): Die naturräumlichen Einheiten auf Blatt 139 Frankfurt am Main. – Geographische Landesaufnahme 1:200 000. Selbstverlag, Bad Godesberg.

Schwenzer, B. (1968): Die naturräumlichen Einheiten auf Blatt 140 Schweinfurt. – Geographische Landesaufnahme 1:200 000. Selbstverlag, Bad Godesberg.

Siebert, J. (1934): Der Spessart, eine landeskundliche Studie. – 163 S.; Breslau [unveränd. Nachdruck 1982; Frankfurt, Wolfgang Weidlich].

Statistisches Bundesamt (1997): Daten zu Bodenbedeckung für die Bundesrepublik Deutschland (corine-land-cover). – Wiesbaden.