Von Steinzeitjägern, Franken, Rittern und Steinebrechern

Die Besiedlung des Gräfenbergs lässt sich mithilfe der Ergebnisse der Grabungen 2007 grob in fünf Perioden unterteilen:

Periode 1: Neolithische Periode

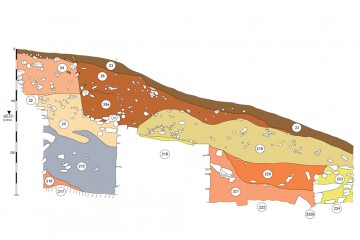

In den Schnitten 2, 4 und 5 trat während der Grabungsarbeiten eine graublaue, mit Holzkohlestückchen durchsetzte Schicht zutage. Aufgrund einer in dieser Strate in Schnitt 2 aufgefundenen neolithischen Pfeilspitze ist sie als prähistorische Ablagerung anzusehen. Die in ihr erhaltenen Holzkohleflitter weisen auf Brandrodung hin. Die graue Schicht mit einer Mächtigkeit von bis zu 40cm wurde flächig gründlich durchforscht. Lediglich auf ihrer Oberkante konnten von oben eingetretene, burgzeitliche Keramikreste geborgen werden. Ein Bezug zu der in Schnitt 6 gefundenen frühmittelalterlichen Keramik ließ sich nicht herstellen. Diese stammt aus einer Strate über dem graublauen Material. Wesentlich für die zeitliche Einordnung der graublauen Schicht ist eine in diese in Schnitt 2 eingebettete Pfeilspitze. Der feinretuschierte Abschlag belegt eine Nutzung des Geländes seit dem Neolithikum. Man kann jedoch davon ausgehen, dass es eine neolithische Siedlung auf dem Gräfenberg nicht gegeben hat. Vielmehr wurde die in den fruchtbaren, lössbedeckten Spessart hineinragende Erhebung als Jagdrevier und zur Holzgewinnung genutzt.

Periode 2: Frühmittlealterliche Periode

Der ursprünglich der Laténezeit zugewiesene Schürhaken stammt nach neuesten Erkenntnissen aus dem Frühmittelalter.

Zwei Schichten in Schnitt 5 enthielten einige Fragmente frühmittelalterlicher Keramik. Bei den Straten handelt es sich um nach der Burgzerstörung entstandene Erosionsschichten. Die Keramik stammt aus dem nach dem Fall der Ringmauer vom Burgplateau abgewaschenen Erdreich. Die als frühmittelalterlich angesprochene Keramik1 ist nicht der einzige Hinweis darauf, dass das Erdwerk auf dem Gräfenberg ein mehrphasiges war. Eine durch einen Sondengänger vor 1987 gefundene „Herdschaufel“ lässt sich ebenfalls diesem Zeithorizont zuweisen.2 Es ist zu erwägen, dass beim Bau der hochmittelalterlichen Burg, kurz vor 1260, eine Topographie reaktiviert wurde, welche bereits massiv durch frühmittelalterliche Bodeneingriffe geprägt war. Damit wäre die östlich vorgelagerte, mächtige Grabenwallanlage, deren unmittelbarer Anschluss an die Burg fehlt, wesentlich besser interpretierbar.3

Periode 3: Die Burganlage

Bei den Burgen des Mittelalters haben die Wehrbauten wegen ihrer massiven Konstruktionsweise nicht nur optisch dominiert sondern auch meinungsbildend gewirkt. Dies hat freilich zu Missverständnissen und Fehlinterpretationen geführt, indem die Wehrfunktion gegenüber ihren anderen Aufgaben in ihrer Bedeutung überschätzt wurde. Am Beispiel der Burg auf dem Gräfenberg gehört die Wehrhaftigkeit selbstverständlich zur Anlage und hat hier ihren festen Platz. Die Burg liegt auf einer durch einen Abschnittswall gesicherten Rückfallkuppe. Sie dürfte einen frühmittelalterlichen Vorgänger besessen haben. Die Burganlage mit ihrer Breite von über 22 Metern war als streng rechteckig konzipiertes Bauwerk angelegt. Sie wurde aus fortifikatorischer Sicht an einer idealen Stelle errichtet. Der feste Untergrund in Form eines Sandsteinfelsens, das zu allen Seiten hin steil abfallende Gelände und das in unmittelbarer Nachbarschaft anfallende Baumaterial (Sandstein und Kalk) boten dem Bauherrn geradezu paradiesische Voraussetzungen. Die Art der Bauausführungen lässt darauf schließen, dass es um die wirtschaftlichen Möglichkeiten des Bauherrn nicht schlecht bestellt war, konnte er doch eine Anlage erschaffen, die dem damaligen Stand der Kriegstechnik mit Sicherheit entsprochen hat. Architektonisches Hauptelement der fortifikatorischen Einrichtungen auf dem Gräfenberg war zweifelsohne die massive Ringmauer, die sich um die ganze Anlage herumzog und so den Burgbewohnern Schutz gewährte. Über die Höhe und oberen Abschluss der Mauer können nur Vermutungen angestellt werden. Die durchschnittliche Mauerstärke von zwei Meter, die auf festem Felsen fußte, könnte gemäß den Parallelen in Partenstein und Kleinwallstadt auf eine Mauerhöhe von wenigstens zehn Meter schließen lassen. Ein hölzerner Wehrgang für die Wallverteidigung ist anzunehmen, wobei dieser dann auch mit einem festen Ziegeldach bewehrt war. Weitere fortifikatorische Verstärkungen der Ringmauer sind nicht nachweisbar. Insbesondere fehlen vorstehende Flankierungstürme, wie sie seit dem ausgehenden 12. Jahrhundert aufkamen. Den schwächsten Teil der Ringmauer bildet das Burgtor, das jedoch bereits im 20. Jahrhundert den Steinbrucharbeiten zum Opfer gefallen sein dürfte. Erhalten hat sich lediglich eine kleine Ausfallspforte mit einer Breite von ca. 150cm. Die übrigen Bauten der Burg dürften nur bedingt einen fortifikatorischen Charakter besessen haben. Aufgrund der gering erhaltenen Mauersubstanz lassen sich Vermutungen über einen Burgfried oder einen wehrhaften Pallas anstellen. Lediglich ein zu Beginn des 19. Jahrhunderts geborgenes Knospenkapitel weist darauf hin, dass wir es im Burginneren zumindest in Teilen mit einer repräsentativen Steinbebauung zu tun haben dürften. Die Holzkohleschicht in Schnitt 7 lässt überdies darauf schließen, dass viele Teile der Burginnenbebauung aus Holz gefertigt worden waren. Trotz der heutigen im Befund dominierenden Rolle der Ringmauer spricht vieles dafür, dass auf dem Gräfenberg die spezifischen Wehrbauten eine nur untergeordnete Rolle gespielt haben könnten. Vielmehr muss die Burg als repräsentatives Statussymbol gesehen werden, das auf dem zur damaligen Zeit unbewaldeten Gräfenberg weithin und insbesondere vom Stift Aschaffenburg sichtbar war. Es ging bei der Errichtung der Burg weniger um den Schutz Lehenspflichtiger aus den Gemeinden Rottenberg und Sailauf als um die Darstellung dynastischer Herrschaftsansprüche. Dass diesem übersteigerten Anspruchsdenken keine Zukunft beschieden war, zeigt die baldige Niederlegung der Anlage um 1260.

Periode 4: Die Nutzung des Geländes als Steinbruch

Einer der nachburgzeitlichen Steinbrüche wird von Jürgen Jung vom Archäologischen Spessartprojekt dokumentiert.

Eine neuzeitliche Nutzung des Gräfenbergs als Steinbruch ist vielfach archivalisch belegt.4 Bereits für das 18. Jahrhundert liegen hierfür entsprechende Nachweise vor. Weitere Hinweise findet man in Hösbach-Rottenberg selbst, denn zweitverwendete Hausteine von der Burg finden sich in den Mauern der Bauten des Ortes.5

Die Steinbrucharbeiten erfolgten sowohl östlich als auch westlich der Burganlage. Der von der Burg östlich gelegene Steinbruch konnte in Schnitt 6 nachgewiesen werden. Der Steinbruch an dieser Stelle des Gräfenbergs wurde bis etwa 1900 noch betrieben. Allerdings erfolgte hier die Steinentnahme bei Weitem nicht so tiefgründig wie in dem Steinbruch westlich der Burg. Dennoch fiel ihm der gesamte Bereich zwischen östlich vorgelagertem Wall und dem eigentlichen Burghügel mit umschließender Ringmauer zum Opfer. Der hinter dem vorgelagerten Wall liegende Graben im Norden des Gräfenbergs beispielsweise wurde, wie wir in Schnitt 5 nachweisen konnten, als Weg für den Abtransport der gebrochenen Steine ausgebaut und befestigt. Solche Maßnahmen führten zusammen mit der Veränderung des Geländes und des Entstehens großer Abraumhalden zu einer massiven nachträglichen Veränderung des Areals östlich der Ringmauer. Da diese Maßnahmen bis auf den gewachsenen Felsen gehen, ist es unmöglich, hier noch Rückschlüsse auf die ursprüngliche Gestalt des Geländes zur Burgzeit zu ziehen.

Westlich der heute noch vorhandenen Mauerresten in Schnitt 3 liegt der zweite Steinbruch. Eine ca. 15m hohe Abbruchkante markiert die Stelle, an der die Arbeiten hier kurz nach dem Zweiten Weltkrieg aus Gründen der Rentabilität eingestellt wurden. Dieser Abbruchkante, die trotz der Proteste seitens der Denkmalpflege immer weiter vorangetrieben wurde, fielen etwa 80% der Burganlage zum Opfer.

Auf das Ausmaß der Zerstörungen durch den Steinabbau weist ein Artikel hin, demnach um die Mitte des 19. Jahrhunderts noch „der Rest eines runden Turmes zu sehen“ gewesen sei, dessen Steine jedoch mittlerweile komplett entfernt worden seien.6 Da weder die Gemeinde Rottenberg noch der Steinbruchpächter bereit waren, auf die Einnahmen aus dem Steinabbau zu verzichten, wurde im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts trotz zeitweiliger Stillegung ein erbitterter Kampf um die Weiterführung des Betriebes geführt.

Harald Rosmanitz, Partenstein 2015

- Die Keramik wurde bei einer Begehung der Grabung durch Dr. Michael Hoppe am 16.10.2007 als frühmittelalterlich angesprochen.

- Ernst Pfahler wies die beiden Fragmente der Herdschaufel der Latènezeit zu (Ernst Pfahler, Bemerkenswerte Funde auf dem Gräfenberg in Rottenberg. In: Unser Kahlgrund (1987), S. 181). Die beiden von einem Metallsondengänger ohne Befundzusammenhang bzw. ohne Beifunde geborgenen Fragmente können jedoch mit Hilfe eines annähernd übereinstimmenden Stückes aus Oldendorf, Landkreis Osnabrück, der Völkerwanderungszeit (erste Hälfte des 5. Jahrhunderts) zugewiesen werden (Wolfgang Schlüter, Die völkerwanderungszeitliche Siedlung von Oldendorf bei Melle, Lkr. Osnabrück. In: Ausgrabungen in Niedersachsen. Archäologische Denkmalpflege 1979-1984 (Stuttgart 1985), S. 200, Abb. 5). Dazu könnten die leider in ihrer Form doch wenig aussagekräftigen handgemachten Keramiken aus Schnitt 5 zeitlich passen.

- Bei den Grabungen 2007 konnte der entsprechende Nachweis nicht erbracht werden.

- vgl. hierzu die Website „Geheimnis“

- Wolf Schmitt, Das Geheimnis vom Gräfenberg. In: Aschaffenburger Zeitung 18./19. Juli 1936 , S. 1.

- Schmitt 1936, S. 1