Zarte Pflänzchen hinter kalten Mauern

Tiefe Einblicke in die häuslichen Strukturen und das alttägliche Leben auf der Burg Wildenstein geben die Hinterlassenschaften des Hausrats. Hier haben sich, wie schon bei den Kachelöfen erkennbar, an der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit entscheidende Änderungen ergeben. Ein weiteres Beispiel dafür sind die Fragmente einer unglasierten, reduzierend gebrannten Schüssel.[1] Diese fand sich in einer Verfüllung in der Nordostecke des Palaskellers oberhalb eines Stampflehmbodens, der erst im 17. Jahrhundert in den Keller eingebracht worden ist. Brennart und Form unterscheiden das Gefäß deutlich von den durchweg glasierten Koch- und Vorratsgeschirren, mit denen es gemeinsam in der Verfüllung lag. Die hohe Schüssel mit ausladender breiter Mündung war sicher nicht für den Gebrauch in der Küche gedacht. Könnten die bereits bei der Fertigung regelmäßig in den Boden eingebrachten, etwa einen Zentimeter breiten Löcher noch mit der Nutzung zur Käseherstellung erklärt werden, so widersprechen Durchbrechungen im Gefäßrand, vor allem aber mehrere darin eingebrachte vertikale Einstiche einer solchen Verwendung. Eine Datierung ist über fünf horizontalen Grate möglich, deren unterer als dünne Fingertupfenleiste ausgebildet ist. Der Gefäßrand erhält dadurch einen hoch dekorativen Charakter. Die stilistisch nächsten Vergleiche stammen vom Spitalfund in Bad Windsheim aus der Zeit um 1500.[2] Reduzierend gebrannte Keramiken lassen sich im westlichen Spessart, wie die Grabungen in der Burg Mole bei Heimbuchenthal und auf dem Gotthardsberg bei Amorbach zeigen, vor allem für das 14. Jahrhundert nachweisen. Unter dem Einfluss der Dieburger Werkstätten dominiert ab dem 15. Jahrhundert glasierte, rot- oder weißtonige Irdenware. Reduzierend gebrannte Ware hingegen stellt für das 15., 16. und 17. Jahrhundert, abgesehen von Trinkgefäßen aus Protosteinzeug, eine Ausnahme dar. Mit den scharf profilierten Graten des Randes und ihrer Scherbenfarbe geben sich die Keramikfragmente als die Reste eines Altstücks zu erkennen, das in einen vergleichsweise jungen Kontext geraten ist. Das Keramikensemble dürfte unter den letzten Bewohnern der Burg am Ende des 17. Jahrhunderts in den Boden gelangt sein.

Tiefe Einblicke in die häuslichen Strukturen und das alttägliche Leben auf der Burg Wildenstein geben die Hinterlassenschaften des Hausrats. Hier haben sich, wie schon bei den Kachelöfen erkennbar, an der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit entscheidende Änderungen ergeben. Ein weiteres Beispiel dafür sind die Fragmente einer unglasierten, reduzierend gebrannten Schüssel.[1] Diese fand sich in einer Verfüllung in der Nordostecke des Palaskellers oberhalb eines Stampflehmbodens, der erst im 17. Jahrhundert in den Keller eingebracht worden ist. Brennart und Form unterscheiden das Gefäß deutlich von den durchweg glasierten Koch- und Vorratsgeschirren, mit denen es gemeinsam in der Verfüllung lag. Die hohe Schüssel mit ausladender breiter Mündung war sicher nicht für den Gebrauch in der Küche gedacht. Könnten die bereits bei der Fertigung regelmäßig in den Boden eingebrachten, etwa einen Zentimeter breiten Löcher noch mit der Nutzung zur Käseherstellung erklärt werden, so widersprechen Durchbrechungen im Gefäßrand, vor allem aber mehrere darin eingebrachte vertikale Einstiche einer solchen Verwendung. Eine Datierung ist über fünf horizontalen Grate möglich, deren unterer als dünne Fingertupfenleiste ausgebildet ist. Der Gefäßrand erhält dadurch einen hoch dekorativen Charakter. Die stilistisch nächsten Vergleiche stammen vom Spitalfund in Bad Windsheim aus der Zeit um 1500.[2] Reduzierend gebrannte Keramiken lassen sich im westlichen Spessart, wie die Grabungen in der Burg Mole bei Heimbuchenthal und auf dem Gotthardsberg bei Amorbach zeigen, vor allem für das 14. Jahrhundert nachweisen. Unter dem Einfluss der Dieburger Werkstätten dominiert ab dem 15. Jahrhundert glasierte, rot- oder weißtonige Irdenware. Reduzierend gebrannte Ware hingegen stellt für das 15., 16. und 17. Jahrhundert, abgesehen von Trinkgefäßen aus Protosteinzeug, eine Ausnahme dar. Mit den scharf profilierten Graten des Randes und ihrer Scherbenfarbe geben sich die Keramikfragmente als die Reste eines Altstücks zu erkennen, das in einen vergleichsweise jungen Kontext geraten ist. Das Keramikensemble dürfte unter den letzten Bewohnern der Burg am Ende des 17. Jahrhunderts in den Boden gelangt sein.

Einen entscheidenden Hinweis zur ursprünglichen Funktion lieferte eine vergleichbare, oxidierend gebrannte Keramik von der Burg Bartenstein bei Partenstein. Dieses findet seine formale Entsprechung in Gefäßen aus einem Brunnenschacht in der Wasserstraße in Offenburg sowie aus Bruchsal[3]. Die Gefäße lassen sich der Gruppe der spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Pflanztöpfe zuweisen. In der zeitgenössischen Malerei und Graphik seit der Mitte des 15. Jahrhunderts nachgewiesen, finden sich entsprechende Keramiken auf verschiedenen Bildwerken, die auf den ersten Blick nichts miteinander gemein haben: die Verkündigung Mariens, Liebespaare und der „hortus conclusus“, eine sowohl mystische als auch reale Nachempfindung des Paradieses. Allen bildlichen Darstellungen ist ein extrem realistischer Blick auf das Objekt gemeinsam. Die in den Blumentöpfen gezogenen Pflanzen lassen sich botanisch exakt bestimmen. Das Wildensteiner Stück weist eine große Nähe zur Darstellung eines entsprechenden Gefäßes auf der Kaltnadelradierung eines Liebespaares auf, welche um 1458 gefertigt worden sein dürfte.[4] Der auf einer Bank ruhende Pflanzkübel steht in einem breiten Untersetzer. Deutlich erkennbar sind mehrere scharf profilierte, horizontale Grate. Wie bei dem Wildensteiner Stück sitzt am Übergang vom Gefäßrand zum Hals eine Fingertupfenleiste. Die vertikalen Löcher im Rand dienen zur Befestigung einer hölzernen Stützkonstruktion für die darin wachsenden Sommernelken (Dianthus chinensis). Die Pflanze kann als Metapher des romantischen Liebeswerbens verstanden werden.

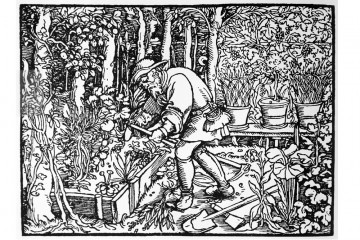

Pflanzkübel mit Stützkonstruktionen wurden darüber hinaus in Gartenbüchern des 17. Jahrhunderts wie beispielsweise im Kräuterbuch des Adam Loncerius aus dem Jahre 1679 abgebildet.[5] Dort stehen gleich mehrere auf leicht vom Boden abgesetzten Gestellen nebeneinander. Die Kübel waren nicht winterharten oder als besonders kostbar erachteten Pflanzen vorbehalten. Man kann davon ausgehen, dass in ihnen seltene Kräuter und Heilpflanzen gezogen wurden. Die vergleichsweise aufwändige Art der Pflanzenhaltung sollte auch Schutz vor Schädlingen bieten. Über einen ganz anderen Verwendungszweck solcher „Gartenkacheln“ in städtischem Milieu berichtet der Chronist Konrad Celtis (1459-1508). Ihm zufolge hatten die Nürnberger Bürger die Gewohnheit, auf Fenstergesimsen Kräuter und Blumen zu ziehen, weil dadurch die Häuser mit Duft durchzogen würden.[6] Der Wildensteiner Pflanztopf verrät uns weder etwas über die ursprünglich in ihm gezogenen Pflanzen noch über den eigentlichen Verwendungszweck. Ob als Lufterfrischer, als Rohstofflieferant für Medikamente oder zur kulinarischen Bereicherung, in jedem Fall zog man in dem hochdekorativen Gefäß noch Pflanzen, als es längst unmodern geworden war. Erst mit dem Wegzug der letzten Bewohner endet seine Nutzungsgeschichte.

[1] Die reduzierend gebrannten Fragmente des Pflanztopfes, (Eschau, Burg Wildenstein, Fundnummer 382, Höhe: 14,6cm, Bodendurchmesser: 16,2cm, Mündungsdurchmesser: 31,0cm) stammen aus der Verfüllung der östlichen Kellerhälfte (Schnitt 6/1).

[2] Janssen/Martius 1995.

[3] Gross 2009.

[4] Hess Fischer 1996.

[5] Beutter/Siebenmorgen 1987,S. 30, Kat. Nr. 13.

[6] Gross 2009, bes. S. 186.

Weiterführende Literatur:

Herta Beutter, Harald Siebenmorgen (Hg.), Gartenbau und Ernährung im alten Hall (Kleine Ausstellungsschriften / Hällisch-Fränkisches Museum [2]), Schwäbisch-Hall 1987.

David Enders, Harald Rosmanitz, Tatort Burg. Die Ausgrabungen auf der Burg Wildenstein, in: Beiträge zur Archäologie in Ober- und Unterfranken (2015), S. 317–352.

Uwe Gross, Ungewöhnliche Keramikfunde des Jahres 2008 in Bruchsal. Teil 1: Ein hortus conclusus en miniature?, in: Denkmalpflege in Baden-Württemberg 38 (2009), S. 186–187.

Daniel Hess Fischer, Das Gothaer Liebespaar. Ein ungewöhnliches Paar im Gewand höfischer Minne, Frankfurt am Main 1996.

Walter Janssen, Sabine Martius, Der Windsheimer Spitalfund aus der Zeit um 1500. Ein Dokument reichsstädtischer Kulturgeschichte des Reformationszeitalters, Bd. 11, (Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums. Wissenschaftliche Beibände) Nürnberg 1995.