Von Aberglauben und drei Töpfen im Keller

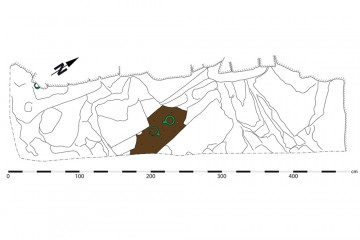

Die Aussagekraft von Fundstücken kann weit über den eigentlichen Befundkontext hinausgehen. In Einzelfällen lassen sie sogar Rückschlüsse auf die Vorstellungswelt der einstigen Burgbewohner zu. Diese war unter anderem stark durch Volksglauben geprägt. Dingfest machen lässt sich das auf Burg Wildenstein an drei einhenkeligen Töpfen[1], die einzelstehend in die Erdschichten unter dem Stampflehmboden eingegraben worden waren.[2] Bei den größeren Töpfen machte man sich dabei breite Felsspalten zunutze, um die bis zu 21 cm hohen Gefäße vollständig unter dem Fußboden verbergen zu können. Die auf der schnell drehenden Töpferscheibe gedrehte, innen gelb glasierte Irdenware weist rötlich-beige, horizontale Streifen am Übergang vom Hals zur Schulter und von der Schulter zum Bauch auf. Bedingt durch die Lagerung der Gefäße im Boden ist die unglasierte Außenhaut stellenweise abgeplatzt. Aufgrund ihrer Form und der Verwendung gelber Innenglasur lassen sich die Keramiken in die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts datieren. Solchermaßen gestaltete Henkeltöpfe haben sich bis 1800 formal nur wenig verändert.[3] Die typologische Datierung lässt sich mit einem archivalischen Nachweis aus den 1680er Jahren in Einklang bringen, wonach zu dieser Zeit der letzte Amtmann des Erbacher Grafen, Johannes Schnellbacher, mit seiner Frau und seinen neun Kindern auf der Burg Wildenstein lebte[4]. Damals war die Anlage zu einem Gutteil baufällig. Ein Bewohnen der Burg nach 1700 kann sowohl archivalisch als auch aufgrund der Grabungsergebnisse von 2011 ausgeschlossen werden.

Deutlich sind an den Töpfen Schmauchspuren erkennbar, die etwa an einem Fünftel der Wandung anhaften. Diese sind typisch für Kochgeschirre, wie sie in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts beispielsweise in der nordöstlich des Palas ebenerdig gelegenen Küche zum Einsatz kamen. Renaissancezeitliche Küchendarstellungen, wie der Titelholzschnitt der im Jahre 1530 in Straßburg entstandenen „Küchenmeisterei“[5], geben uns eine Vorstellung von der ursprünglichen Verwendung der Töpfe. Sie dienten zum Garen von Speisen. Wesentlich häufiger wurde in ihnen Wasser erhitzt. Dafür mussten sie möglichst nahe an das unter dem Rauchfang brennende, offene Feuer geschoben werden.

Im Inventar von 1559 wird der Keller unter dem Palas als „Weyn Keller“ bezeichnet.[6] In ihm standen neben Fässern zur Weinlagerung auch eine Kelter und Bütten zur Traubenlese. Der multifunktionale Raum kann damit in einen direkten Zusammenhang mit dem heute vollständig bewaldeten Hang westlich der Burg gebracht werden. Die dortigen Weinbauterrassen zeichnen sich im Gelände als Relikte der Kulturlandschaft deutlich ab. Die Nutzung des großen Gewölbekellers dürfte sich hundert Jahre später nicht wesentlich geändert haben. Die in die Erde eingetieften Töpfe könnten in Zweitverwendung als Mausefallen gedient haben.[7] Dagegen spricht jedoch die vergleichsweise geringe Höhe vor allem des ganz kleinen Topfes und die Tatsache, dass die Ränder sämtlicher Töpfe allesamt mindestens fünf Zentimeter unter dem ursprünglichen Stampflehmboden lagen. Zwei der drei Töpfe waren zudem mit Deckeln abgedeckt, die weit über die Mündung der Gefäße hinausragten. Die Knäufe der scheibengedrehten, unglasierten Deckel zeigten zum Gefäßboden. Die Deponierung ähnelt zahlreichen Befunden in Kellern in Ettlingen.[8] Mit dem Phänomen hat sich seit 1986 der Bönningheimer Forscher Kurt Satorius aufgrund eigener Funde in seiner Heimatstadt auseinandergesetzt.[9] Er sprach diese Art der Deponierung von Gefäßen mit Hilfe volkskundlicher und ethnologischer Vergleiche als die Überreste von Nachgeburtsbestattungen an. Erst die naturwissenschaftliche Analyse der Topfinhalte, insbesondere der Nachweis von Cholesterin, Östrogen und Hämoglobin brachte schließlich den Durchbruch bei der Anerkennung durch die Mittelalter- und Neuzeitarchäologie.[10]

Über den Umgang mit der Nachgeburt lassen sich über die Jahrtausende zahlreiche schriftliche und bildliche Belege anführen.[11] Neben der Aufbewahrung in einem Topf konnte sie vergraben, in fließendes Wasser geworfen oder luftgetrocknet werden. Es waren vor allem Ärzte und Hebammen, die sich aus hygienischen Gründen dafür aussprachen, den Mutterkuchen nicht in den Abort oder auf den Misthaufen zu werfen, sondern zu begraben oder ins fließende Wasser zu werfen. Die Würzburger Hebammenordnung aus dem Jahre 1555 verordnete, „dass die Hebammen, die Bürden, so von schwangeren Frauen nach der Geburt abgehen, nicht zu sich nehmen und nicht vergraben, sondern in fließendes Wasser werfen sollen“. Eine am Ende des 19, Jahrhunderts angelegte Sammlung württembergischer Sitten und Bräuche zeigt, dass die Entsorgung der Plazenta zumindest im Volksbrauchtum eindeutig geregelt war. Meist ist davon die Rede, dass die Nachgeburt unter der Dachtraufe oder an einem Ort, „wo weder Sonne noch Mond hinscheint“, begraben werden soll. Als Behältnis empfiehlt sich demnach ein neuer Topf, wobei der Deckel nach unten zu liegen kommen sollte. Das solcherart geregelte Entsorgen der Plazenta erfolgte demzufolge nicht nur aus hygienischen Gründen. Sie konnte durchaus mit Aberglauben verknüpft sein. Man war der Überzeugung, dass Nachgeburten von Hexen gestohlen werden könnten, um daraus ein Wechselbalg zu formen, ein hässliches, missgebildetes Kleinkind, welches nur kurz lebt. Dieses vertauschten sie mit dem Neugeborenen.[12] Diebstahl und missbräuchliche Verwendung der Nachgeburt konnten ausgeschlossen werden, indem man sie an einem unzugänglichen Ort vergrub und damit vor der Hexe verbarg. Der Brauch ließ sich in seiner Effizienz steigern. So verwehrte man der Hexe den Zugriff auf die Nachgeburt, indem man das dafür ausgewählte Gefäß auf der Außenseite mit einem Abwehrzeichen versah, einem Pentagramm oder Hexagramm. Nachgeburtstöpfe sind als konfessionsübergreifendes Phänomen vor allem aus Südwestdeutschland bekannt.[13] In Unterfranken sind bislang nur wenige Fundstellen belegt. Dies dürfte forschungsgeschichtliche Ursachen haben. Im Jahre 1994 gefundene Töpfe aus dem Keller im Schloss von Sommerhausen wurden unter Vorbehalt als Nachgeburtstöpfe angesprochen.[14] Ähnliches gilt für die 2011 in der Herrengasse in Grafenrheinfeld bei Schweinfurt ausgegrabenen Keramiken. Mit den Nachgeburtstöpfen bekommen wir zumindest eine Idee davon, wie die Menschen dachten, vor was sie sich fürchteten und wie sie mit ihren Ängsten umgingen. Damit sind die Töpfe in einem Atemzug mit dem Hund und dem Donnerkeil von der Ketzelburg in Haibach zu nennen, auch wenn letztgenannte ein halbes Jahrtausend vorher in den Boden gelangten.[15]

[1] Burg Wildenstein, Fund-Nr. 248 (H. 11,4 cm, D. Mündung 9,7 cm, D. Boden 6,7 cm), 247 (H. 19,2 cm, D. Mündung 13,4 cm, D. Boden 8, 6 cm) und 249 (H. 21,0 cm, D. Mündung 13,6 cm, D. Boden 9,5 cm).

[2] In den 1990er Jahren war man beim Entschutten des teilverfüllten Gewölbes durch die Burgfreunde Wildenstein bereits auf weitere Henkeltöpfe gestoßen.

[3] Ade 1997.

[4] Banse 2004.

[5] Schaub 1986, Kat.-Nr. H 50.

[6] Ruf 1982.

[7] Szédeli 2006.

[8] Rosmanitz 1990, S. 247.

[9] Sartorius 2004.

[10] Ade 1997; Ade/Schmid 2011.

[11] Otto 1997.

[12] Piaschewski 1935.

[13] Ade/Schmid 2011, S. 231, Abb. 9.

[14] Ade 1997, S. 72, Fundstelle Nr. 62.

[15] Rosmanitz 2006, S. 99-102, S. 107-111.

Weiterführende Literatur:

Dorothee Ade (Hg.), „Wo weder Sonne noch Mond hinscheint“. Archäologische Nachweise von Nachgeburtsbestattungen in der frühen Neuzeit (Archäologische Informationen aus Baden-Württemberg, 36). Stuttgart 1997.

Dorothee Ade u. Beate Schmid, Wo weder Sonne noch Mond hinscheint. Der Brauch der Nachgeburtsbestattung. In: Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit 23, S. 227–236.

Heidi Banse, Anna Maria Schellenbacher. Eine Webertochter aus der Wallonie, in: „gelurt“ Odenwälder Jahrbuch für Kultur und Geschichte (2004), S. 109–113.

Anita Chmielewski-Hagius, Schutz und Abwehr im magischen Weltbild. In: Lorenz Sönke (Hg.): Hexen und Hexenverfolgung im deutschen Südwesten, Bd. 1. 2 Bände. Ostfildern: Cantz (Volkskundliche Veröffentlichungen des Badischen Landesmuseums Karlsruhe, 2/2), S. 20–53.

Uwe Gross, Keramikfunde der Zeit um 1800 aus dem Keller des Hauses Eiselin. In: Carmen Dietz und Uwe Gross (Hg.): Schwäbisch Gmünd- Brandstatt. Geschichte eines Stadtquartiers (Archäologische Informationen aus Baden-Württemberg, 39). Stuttgart 1998, S. 50–58.

Barbara Otto, „…ein rot wammesch …“. Die schriftliche Überlieferung, in: Dorothee Ade (Hg.), „Wo weder Sonne noch Mond hinscheint“. Archäologische Nachweise von Nachgeburtsbestattungen in der frühen Neuzeit (Archäologische Informationen aus Baden-Württemberg Bd. 36), Stuttgart 1997, S. 45–48.

Gisela Piaschewski, Der Wechselbalg. Ein Beitrag zum Aberglauben der nordeuropäischen Völker, Bd. 5, (Deutschkundliche Arbeiten. Veröffentlichungen aus dem Deutschen Institut der Universität Breslau. A. Allgemeine Reihe) Breslau 1935.

Harald Rosmanitz, Untersuchungen von drei Hinterhofbereichen in Ettlingen, Kreis Karlsruhe, in: Archäologische Ausgrabungen in Baden-Württemberg 1990 (1991), S. 246–249.

Harald Rosmanitz, Die Nachgeburtstöpfe auf der Burg Wildenstein. Ein kurioser archäologischer Fund im Palaskeller, in: Spessart 106 (2012), S. 10–13.

Theodor Ruf, Das Inventar über die fahrende Habe des Grafen Philipp III. von Rieneck in den Schlössern Schönrain, Rieneck, Wildenstein und Lohr (1559), Würzburg 1982. Sartorius, Kurt (1986): Spuren eines alten, vergessenen Brauches – Nachgeburtsbestattungen. In: Ganerbenblätter 9 (21), S. 21–33.

Kurt Sartorius (Hg.), „Damit’s Kind g’sund bleibt“. Tabu Nachgeburtsbestattung, Bönnigheim 2004.

Wiebke Schaub, Zum Druckwesen im deutschen Südwesten, in: Irmela Franzke (Hg.), Die Renaissance im deutschen Südwesten zwischen Reformation und Dreißigjährigem Krieg, Karlsruhe 1986, S. 467–526.

Hans J. Szédeli, Nachgeburtstöpfe oder Tierfallen?, in: Veit Dresely, Harald Meller (Hg.), Archäologie auf der Überholspur. Ausgrabungen an der A 38 (Archäologie in Sachsen-Anhalt. Sonderband Bd. 5), Halle (Saale) 2006, S. 255–257.